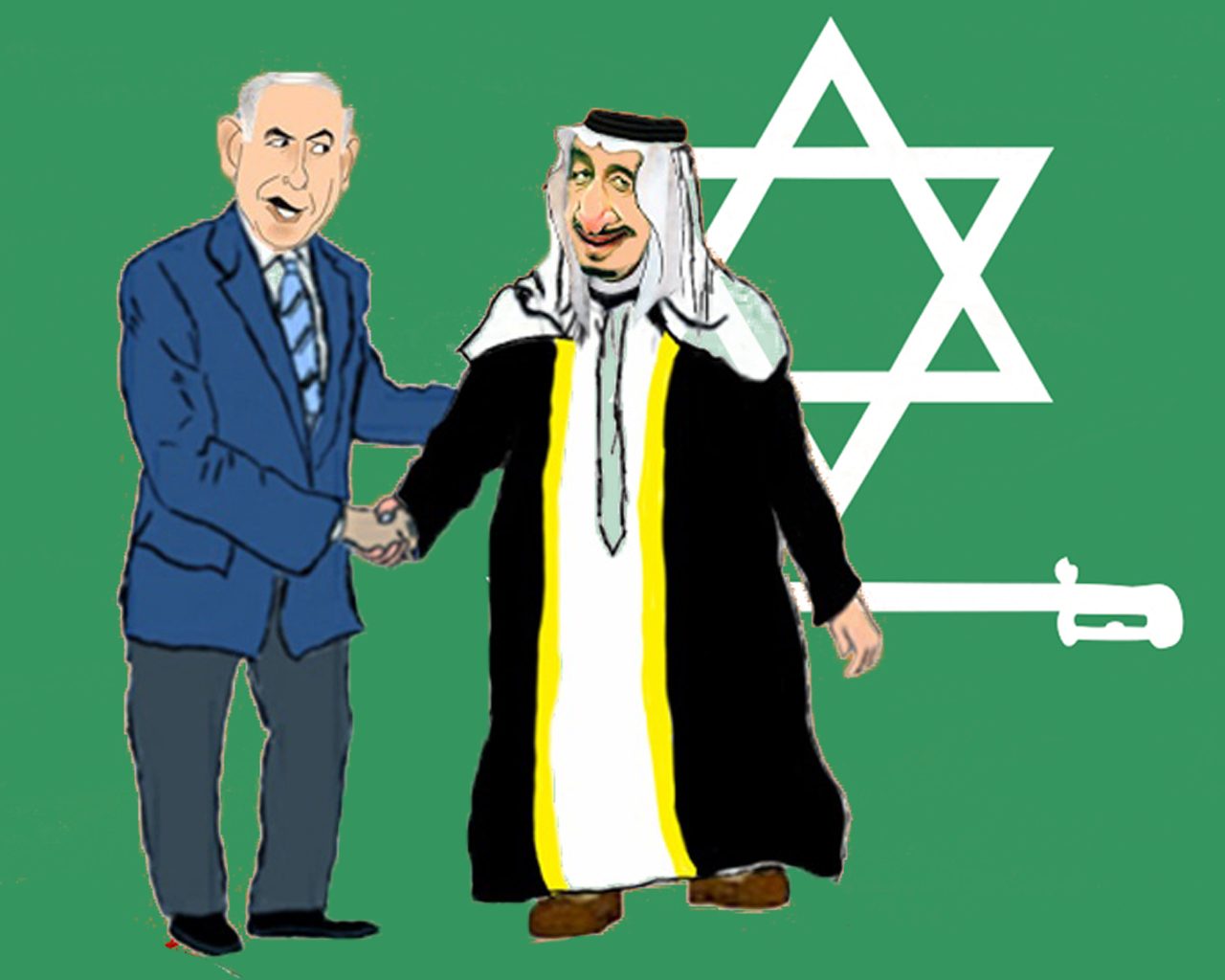

كانت قمة فاس خطوة أولى باتجاه عبور المملكة السعودية الكامل إلى “إسرائيل”. أكثر من ربع قرن استغرقتها الخطوات السعودية، توجتّها بإعلان جعلها طرفاً رابعاً في اتفاقية “كامب ديفيد” التي وصفها العرب في نهايات سبعينيات القرن الماضي بأنها تجاوز للخط الأحمر العربي!

كيف تمكنت المملكة من تحقيق “عبور هادئ” لم يحرك ساكناً في المياه العربية الراكدة اليوم؟

شكلت قمة فاس أول اعتراف عربي جامع بـ “إسرائيل” تصوغه المملكة السعودية. بين قمتي فاس الأولى (1981) والقمة الثانية (1982)، عام مر ليتمكن فيه ولي العهد السعودي آنذاك فهد بن عبد العزيز من إقناع كلٍ من سورية والعراق وليبيا والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية بتمرير المبادرة التي زعم أنها لا تتنازل عن أي من الحقوق العربية. قدمت السعودية في قمة فاس اعترافاً ضمنياً بكيان الاحتلال أقرت أنه يحق “كافة دول المنطقة في العيش بسلام”، مقابل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها “القدس الشرقية”… إلا أن اليد السعودية الممدودة سرعان ما قوبلت بالإجتياح الإسرائيلي للبنان.

وبعد نحو عشرين عاماً على الخطوة السعودية الأولى باتجاه “إسرائيل”، خطا ولي العهد السعودي آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز في القمة العربية ببيروت 17 فبراير/ شباط 2002 الخطوة الثانية. طرحت السعودية مبادرة تعترف بالإحتلال وبتطبيع العلاقات معه، مقابل “إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب من هضبة الجولان المحتلة”، إلى أن العرض لم يحظَ بإجماع إسرائيلي.

في تقرير نشره في كانون الأول/ديسمبر 2013، كشف مركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية عما وصفه بـ “التعاون الهادئ” الذي يجري بين الجانبين. تحدث المركز عن لقاءات سرية جمعت الطرفين عامَي 2006 و2007 بهدف إحياء المبادرة السعودية وجعلها أكثر قبولاً لدى “إسرائيل”، أسفرت هذه اللقاءات في العام 2008 عن اقتراح قدمه أولمرت لشمل السعوديين في لجنة لقادة دينيين لإدارة المواقع المقدّسة في القدس المحتلة.

صحيفة “صنداي تايمز” نشرت روايات عدة عن عن تعاون دفاعي سعودي – إسرائيلي، وكلها كانت تستند إلى مسؤولين إسرائيليين مجهولين، يردها هؤلاء دوماً إلى الرؤية المشتركة بين المملكة وكيان العدو تجاه “الخطر الإيراني” وفق أدبياتهما. العلاقات المخفية بين الجانبين غالباً ما كان تتسرب عبر المصادر الإسرائيلية، ما دفع بمركز بيغن إلى إصدار توصية، قال فيها: “بالنسبة للإسرائيليين، فإن قيمة الدبلوماسية العلنية والعمليات النفسية لتسرب لقاءات مع السعوديين محدودة وذات تأثير عكسي. ينصح القادة الإسرائيليون بإبقاء هذه الترتيبات طي الكتمان الشديد، خشية أن يتخلى عنها السعوديون كاملاً.”

استطاعت توصية المركز الصهيوني عام 2013 أن تبرر الحرص السعودي في تلك الفترة على إبقاء العلاقة بين البلدين طي الكتمان، الأسباب تكمن في الشرعية التي حرصت المملكة على أن تحافظ عليها من خلال تقديم نفسها كممثل أول للمسلمين، الذين ليس بمقدورهم التعايش مع فكرة “دولة إسرائيل”. الطبقة الحاكمة في المملكة كان تنازعها حب الاستحواذ على منطقة يتهددها النفوذ الإيراني الذي كانت تعززه انتصارات قوى المقاومة، كما عاشت صراع “الشرعية” التي قد تسقط فيما لو اختارت أن تكون إلى جانب “إسرائيل”.

على مدى 17 شهراً (من كانون الأول/يناير 2014 حتى أيار/ مايو 2015)، عقدت كلٍ من السعودية و”إسرائيل” 5 جلسات ثنائية سرية لتنسيق المواجهة ضد إيران، مثّل الجانب السعودي اللواء المتقاعد بالمخابرات السعودية أنور ماجد عشقي، والذي يعتبر الذراع الأيمن للأمير بندر بن سلطان. ومثل الجانب الصهيوني السفير السابق بالأمم المتحدة دوري غولد.

وفي حزيران/يونيو 2015، وخلال مشاركته على هامش ندوة محاضرات عقدها مجلس العلاقات الخارجية الأميركي في واشنطن، طالب عشقي بشكل صريح إلى: تحقيق السلام بين العرب و”إسرائيل”، وتغيير النظام السياسي في إيران، وانشاء قوة عربية بمباركة أميركية وأوروبية لحماية الدول العربية”.

ظلّت مواقف المسؤول السعودي مثار جدل واسع في الصحف العربية، فيما التزم مسؤولو المملكة الرسميين الصمت التام تجاه ما صدر عنه، وظل أنور عشقي يخرج إلى الإعلام مادحاً بنتنياهو الرجل “القوي والعقلاني” على حد وصفه.

العلاقات إلى العلن

في زيارة الملك السعودي الأخيرة إلى مصر، وقع الجانبان أكثر من 20 اتفاقية بين البلدين من ضمنها مشروع إنشاء جسر يصل البلدين، وجرى الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لتعتبر جزرتي تيران وصنافير جزءاً من أراضي المملكة. وفي لقاء مع قناة “سي بي سي” المصرية مساء الأحد الماضي (11 نيسان/أبريل)، حاول وزير الخارجية السعودية أن يقنع الجمهور أن “لا شيء يربط بين السعودية وإسرائيل فيما يتعلق” بالجزيرتين أو حتى بمشروع الجسر الذي لطالما اصطدم بفترات سابقة برفض إسرائيلي.

سرعان ما أتت تصريحات وزير الحرب الصهيوني موشيه يعالون لتكذّب الجبير. كشف يعالون أن حكومة العدو تلقت وثيقة تضمنت تعهداً سعودياً بإلتزامها بما جرى الإتفاق عليه بين الجانبين المصري والإسرائيلي في اتفاقية “كامب ديفيد”، وأكد أن مشروع الجسر عرض مسبقاً على تل أبيب لتحديد موقفها، ووافقت عليه.

بموجب المادة الخامسة من معاهدة “كامب ديفيد”، يرد في البند الثاني: “يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.”

الإقرار السعودي بهذا البند، يعني فعلياً إنضمام السعودية كطرف رابع إلى الاتفاقية التي شكلت أول خرق عربي لناحية الاعتراف بـ “إسرائيل”، كما أنّه يفرض تنسيقاً مشتركاً بين الجانبين. بدا واضحاً أن العلاقات بين تل أبيب والرياض تسير بوتيرة سريعة أكثر مما توقع أكثر الخبراء تفاؤلاً. لم يعد الحديث عن العلاقات بين الجانبين مقتصراً على تسريبات صحفية، أو صورة التقطت هنا أو هناك، هذه المرة انتقلت العلاقة إلى مراكز صنع القرار، فبات اللعب على المكشوف.

اللافت أن قضية ضم الجزر إلى السعودية لم يسمع بها الجمهور العربي إلا بعد الإعلان عن الاتفاق عليها، إلا أنّ “هآرتس” كشفت أن المشروع كان قد طرحه رئيس وزراء الإحتلال في إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية السياسية قبل أسبوعين.

شكلت الجزيرتان بوابة عبور علني للاعتراف وإيجاد مبرر لعلاقة طبيعية مع “إسرائيل”. ولإخراس الأصوات المعترضة على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” انهمكت وسائل الإعلام السعودية في التطبيل لـ “الوديعة المستعادة” على حد توصيفها، ولإبراز المنافع الاقتصادية للجسر الذي سيصل آسيا بإفريقيا وبالتالي سينعكس فرجاً إقتصادياً على البلدين الذين يعانيان من أزمة اقتصادية.

واقعاً ماذا أحرزت السعودية من استعادة تيران وصنافير؟

حتى اليوم، يمكن القول إلى المليارات السعودية التي ستنفق بموجب الاتفاقات الأخيرة التي وُقعت مع مصر حققت هدفين:

– كرست أن تيران وصنافير أراضٍ سعودية على الورق، بدون أي مفاعيل واقعية على الأرض، بموجب التعهد السعودي بالإلتزام باتفاقية “كامب ديفيد”.

– أنجزت اعترافاً سعودياً بالكيان الصهيوني، وفتحت بوابة التطبيع العلني مع “إسرائيل”!

لم تشكل انجازات المملكة صدمة للشارع العربي، فلسان حال حكامها يقول: “منذ ١٩٨١ ونحن نشق قناة عبور في البحر الأحمر نحو إسرائيل”!